ファンケルは昨年12月、キリンホールディングスの完全子会社になった。キリングループのノウハウを投入し、ブランドマーケティングの改革を進める。昨年12月、社長に就任した三橋英記氏に、改革の要諦を聞いた。

組織改革「多様性を力に変える」

――ファンケルの企業風土をどのように理解しているか。

「就任後に従業員とのスモールミーティングを始め、これまで延べ200人ほどと対話した。『不の解消』という創業理念への共感度が高いことを実感できた。従業員の結束も強い。一方で、誰かが意見するとこれに同調するなど、ややもすると同質性バイアスが生じ、異なる視点から見る力は強くない」

「組織マネジメントでは、経営層がその組織の特性を理解する必要がある。同質性バイアスに陥らず、組織をリードすることも私の役割だ。新卒・転職入社など異なる背景・経験を持つ従業員が多く、その多様性を力に変えることができれば、面白く変わる」

――従業員に求める意識の変革は。

「若手も指示を素直に受け止め、意見を遠慮するなど上意下達の文化はある。一例として、対話の中でも伝達型の会議スタイルが多いという声が聞かれた。自らの疑問点や意見を述べる機会が少なく、時間の制約もある。今まで以上に、伸び伸びと意見を言える風土作りに向け、会議のグランドルール策定など、仕組みから変えている。取締役会の廃止で企業ガバナンスも変わった。経営会議も起案書の事前配信で多くの時間をディスカッションに割くようにした。時間の効率をいかに高めるか、経営層から示していかないといけない」

国内外でグループシナジー創出

――ファンケルの完全子会社化の必要性は。

「対等の精神による合併が成立するのは日本だけだ。海外の企業は、マイノリティ出資に全面的に協力できないなどシビアだ。海外でシナジー創出を図る上で必要だった」

――キリングループのヘルスサイエンス事業におけるファンケルの役割は。

「一番の強みは、お客様との直接のつながりとCRMのノウハウだ。とくに健康食品領域では深い知見、ノウハウがあり、数字の面でもファンケルの成長が全体の成長をけん引する」

――化粧品のブランドイメージとキリンの企業ブランドの親和性をどう捉えているか。

「顧客から見たブランドイメージは、当面、ファンケルを中心に展開していく。内外ケアの訴求は健康と美容の両領域に親和性がある。キリングループの協和キリンでは、アトピー性皮膚炎の医薬品が臨床試験の最終段階にあり、スキンケアとの親和性が高い。コスメ領域も強くしていきたい」

――海外展開における役割分担は。

「中国は、グループのブラックモアズも展開するなど、進出国により状況は異なる。無理な融合を進めることなく、バックオフィスの経営効率化によりブランド投資の面でシナジーを創出できる」

――中期計画の見直しは行うか。

「中長期の構想は、テーマを設けて議論しているが、中計について現時点で変更の考えはない。ただ、これだけ変化が早い中、3年前に建てた計画はあまり意味を持たない。キリングループも1年単位で見直すほうがより誠実という考えだ」

トップダウン経営から脱却

――ブランドマーケティングカンパニーへの変革を今期の重点課題にあげる。事業戦略とブランド戦略、チャネル戦略を統括するマーケティング部署を新設した目的は。

「これまでは事業、会社への理解が深い経営者によるトップダウン経営だった。変化の早い時代、日常的にブランド戦略・チャネル戦略を見ている者の判断で効果検証、予算配分を迅速かつ機動的に進めるためにも、一定程度、権限移譲を進める必要がある」

――ブランド戦略を担う「マーケティング戦略統括オフィス」の役割は。

「事業間の連携を深め、PDCAサイクルを早く回す。化粧品は、無添加というコンセプト、直販で顧客に寄り添い成長してきたが、ブランド育成の視点は強くはなかった。これまではブランドに対する信頼感をコーポレートと製品のどちらに貯めるかという整理もあまりできていなかった」

「キリンは、ブランド戦略やKPI設定で一定のスキームを持つ。ブランドマーケティングの戦略と実行、資源・予算配分、能力開発など全体像を見直し、ファンケル自身も知見を高めていく」

――通販など3つの販売チャネルを統括する「マーケティング推進統括オフィス」の役割は。

「顧客視点のチャネルのすみ分けに課題があった。結果的に売り上げや顧客ロイヤリティの向上につながればよいが、各々が自部門の売上・利益を優先して自社内競合が生じ、とくに直営店がその影響を顕著に受けていた。顧客の購買行動、インバウンド動向の変化を見極め、期中でも機動的に予算配分等をリードする組織が必要だった」

――ファンケルのブランド価値をどのように理解し、価値を高めていくか。

「化粧品はビール、サプリメントは清涼飲料に近いように感じる。ビールの販売は大手数社の寡占。企業ブランドと製品ブランドの連関性が高い。ファンケルの化粧品も無添加に象徴される企業ブランドが効いている。一方の清涼飲料は、『午後の紅茶』の販売メーカーがどこかということはあまり意識されていない。サプリメントも『えんきん』や『カロリミット』など製品ブランドが効いている。まず機能から入っている点で清涼飲料に近い印象だ。製品ブランドの認知は高く、当面はこれを磨くが、『byファンケル』という認知も大切にしたい」

ブランドコミュニケーションに課題

――ファンケルブランドの存在感は十分ある。何が不足しているのか。

「よい製品を作っているが、ブランド価値、イメージを十分伝えきれておらず、コミュニケーションに課題があると感じている。無添加でイメージを確立してから20年以上経つ。顧客調査でもブランド・製品の評価は安定しているが、突き抜けたものはない。『肌に優しい』という強みが同質化し、競合に対する優位性もなくなっている。加えて、化粧品業界は選択肢が多く、最近は韓国・中国コスメの台頭もあり、群雄割拠の市場だ。当社の主要顧客も高齢化が進み、新しい顧客層を開拓しきれていない。しっかりターゲットを定め、認知を際立たせる軸を決めなければいけない」

「酒類の営業をしていた頃、飲食店からよく『どうしたら繁盛するか』と相談された。一つは、コアターゲットの解像度を高くすることだ。〝女性中心に〟というところはまず流行らない。〝半径2キロ以内に勤める20代の働く女性〟に絞り、その満足度を追求すると突き抜けた店になる。さまざまな項目で平均点をとってもそれでは手に取る動機にはならない。アンラーニングな問いを続け、強みを磨き、下期に変えられる準備を進めている」

「次のチャレンジ必要な時」

――マーケティングにおいて、ファンケルは機能的価値の訴求は強いが、「情緒的価値」の訴求が弱いとの見解を示している。

「家電製品は、機能差があり、同じ機能ならデザインを含めたブランド力で差別化を図る。一方、酒類・飲料で難しいのは、機能差があまりないことだ。機能差がないものを売る時に必要なのが商品・サービス、企業への信頼や愛着度(NPS)など情緒的価値であり、キリングループにノウハウがある。言い換えればブランド力だ。ファンケルは無添加という機能差があり、それがブランド力になっていた。結果的に機能的価値で成長してきたといえる。言われるようにブランド力は十分だが、今のうちにテコ入れすれば、10年後も輝くブランドになる。無添加でポジションを築いたファンケルも当時の顧客は50代、そろそろ次のチャレンジが必要だろう」

――ブランドの見せ方も大きく変わるのか。

「結論からいえば、現時点では分からない。企業ブランドと製品ブランドは支援と貢献の関係にある。製品の販売にひもづき企業ブランドが向上するのが『貢献』、ファンケルだからこのサプリを買うというのが『支援』になる。ブランド価値を企業・製品のどちらに貯めるのがよいか、相関の解析と仮説の検討を進めている。これまでも議論はあったが、どのタイミングで企業ブランドの向上を仕掛けるか、事業と広告が分断され、戦略的に動けていなかった。整理を含め全体戦略をデザインし直す」

――販売チャネルの役割分担は。

「本来はブランドをどういう状態にするかを念頭に置くが、インリスト中心に顧客を想定する組織風土がある。通販は今も重要な屋台骨で、日本でいち早く置き配を始めた会社でもある。だが、顧客はインリストだけではない。外部ECの比率向上など購買行動の変化、ターゲットを見極めた上でマルチチャネルの強みをどう生かすか、マインドセットを変える議論を今年2月から先行して始めている。5年後、10年後に通販が重要なチャネルか、過去の成功事例に対するアンラーニングの問いを続けている」

「パーソナルワン」象徴的商品に

――オーダーメイドサプリ「パーソナルワン」を象徴的商品として打ち出す。発売から5年経つが、製品の存在感は弱い。

「確かにインパクトのある事業規模には成長していない。ファンケルの技術力や先進性、サプリメントに対する知見や造詣の深さを象徴する製品になり得るが知られていない。今後、マーケティングは、パーソナル化が進むのは間違いない。その中で、尿検査や問診、生活習慣の傾向から10億通りのパターンを提案してくれる製品は非常に先進的だ。マス展開には向かないが、健康意識の高い層にアプローチしていきたい」

――抗老化に働きかける新製品への期待は。

「研究・商品発表後の報道の反響からも期待値は高い。独自の製法に強みがあり、将来的により強固な機能性表示も目指す。ただ、機能的価値をうまく伝えきれていない点は、キリングループのノウハウを活用したい」

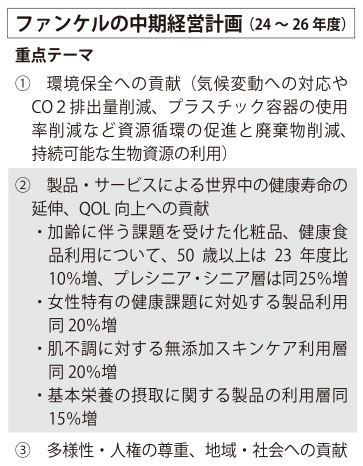

ファンケル中期計画

売上高1330億円へ

ファンケルは、中期計画の最終年度(26年度)に、売上高1330億円を計画する。国内は年平均約6%、海外は同約12%の成長率を目指す。昨年末にキリンホールディングスが完全子会社化した。中計の見直しは行わないが、1年単位で、細部の方針・戦略の見直しを行う。

まずは、国内の基盤を固める。国内売上高は23年度比約180億円増の1182億円を計画。化粧品は、年平均約6%の成長(海外を含む)を計画する。強みを持つスキンケアは、年代別のブランド展開を変え、「肌不調」というブランドの提供価値を明確化して、各世代にアプローチする。スペシャルケア品やメイク品のクロスセルも強化。キッズや男性など新領域も開拓する。アテニアは、30代、50代へのアプローチを強化するほか、販売チャネルを拡大する。

健康食品は、国内で年平均約6%の成長を目指す。「個別の悩みケア」で40~50代女性を中心に顧客基盤を築いてきた。今後は、「日常の健康対策」など習慣化しやすい製品を中心に、単品に依存しない商品ポートフォリオを構築。年間購入額・継続率が高いプレシニア層(55~64歳)の開拓を進める。一環で、今年4月に、抗老化ケアの大型製品を発売した。

今期(25年12月期)の重点課題に「ブランドマーケティングカンパニーへの変革」を掲げる。化粧品・健食の各事業部門等を統括する「マーケティング戦略統括オフィス」、通販・店舗・流通の各販売チャネルを統括する「マーケティング推進統括オフィス」を新設。昨年、キリンビバレッジで「生茶」のブランド価値向上を目的にリニューアルを手がけた人物をマーケティング統括部門の責任者に据え、キリングループが持つブランド戦略のノウハウを投入する。三橋社長は、ファンケルはマーケティングにおいて、「機能的価値」の訴求に強みがあるが、顧客に動機づけする「情緒的価値」の発信が弱いとみている。

国内事業で稼ぎ出したキャッシュは、海外投資に回す。海外売上高は同約40億円増の147億円を計画する。中国・ASEANを中心に展開。ファンケル化粧品は、戦略の再構築を進める。健食は、年平均16%の成長を計画する。中国向け一般貿易をはじめ、今期に高級スーパー、薬局に販路を広げる。

キリンホールディングスのヘルスサイエンス事業は、30年に3000億円の売り上げ収益、300億円超の事業利益を計画している。ファンケルは中心的役割を果たし、事業を酒類に続く収益の柱に育てる。

組織改革「多様性を力に変える」

――ファンケルの企業風土をどのように理解しているか。

「就任後に従業員とのスモールミーティングを始め、これまで延べ200人ほどと対話した。『不の解消』という創業理念への共感度が高いことを実感できた。従業員の結束も強い。一方で、誰かが意見するとこれに同調するなど、ややもすると同質性バイアスが生じ、異なる視点から見る力は強くない」

「組織マネジメントでは、経営層がその組織の特性を理解する必要がある。同質性バイアスに陥らず、組織をリードすることも私の役割だ。新卒・転職入社など異なる背景・経験を持つ従業員が多く、その多様性を力に変えることができれば、面白く変わる」

――従業員に求める意識の変革は。

「若手も指示を素直に受け止め、意見を遠慮するなど上意下達の文化はある。一例として、対話の中でも伝達型の会議スタイルが多いという声が聞かれた。自らの疑問点や意見を述べる機会が少なく、時間の制約もある。今まで以上に、伸び伸びと意見を言える風土作りに向け、会議のグランドルール策定など、仕組みから変えている。取締役会の廃止で企業ガバナンスも変わった。経営会議も起案書の事前配信で多くの時間をディスカッションに割くようにした。時間の効率をいかに高めるか、経営層から示していかないといけない」

国内外でグループシナジー創出

――ファンケルの完全子会社化の必要性は。

「対等の精神による合併が成立するのは日本だけだ。海外の企業は、マイノリティ出資に全面的に協力できないなどシビアだ。海外でシナジー創出を図る上で必要だった」

――キリングループのヘルスサイエンス事業におけるファンケルの役割は。

「一番の強みは、お客様との直接のつながりとCRMのノウハウだ。とくに健康食品領域では深い知見、ノウハウがあり、数字の面でもファンケルの成長が全体の成長をけん引する」

――化粧品のブランドイメージとキリンの企業ブランドの親和性をどう捉えているか。

「顧客から見たブランドイメージは、当面、ファンケルを中心に展開していく。内外ケアの訴求は健康と美容の両領域に親和性がある。キリングループの協和キリンでは、アトピー性皮膚炎の医薬品が臨床試験の最終段階にあり、スキンケアとの親和性が高い。コスメ領域も強くしていきたい」

――海外展開における役割分担は。

「中国は、グループのブラックモアズも展開するなど、進出国により状況は異なる。無理な融合を進めることなく、バックオフィスの経営効率化によりブランド投資の面でシナジーを創出できる」

――中期計画の見直しは行うか。

「中長期の構想は、テーマを設けて議論しているが、中計について現時点で変更の考えはない。ただ、これだけ変化が早い中、3年前に建てた計画はあまり意味を持たない。キリングループも1年単位で見直すほうがより誠実という考えだ」

トップダウン経営から脱却

――ブランドマーケティングカンパニーへの変革を今期の重点課題にあげる。事業戦略とブランド戦略、チャネル戦略を統括するマーケティング部署を新設した目的は。

「これまでは事業、会社への理解が深い経営者によるトップダウン経営だった。変化の早い時代、日常的にブランド戦略・チャネル戦略を見ている者の判断で効果検証、予算配分を迅速かつ機動的に進めるためにも、一定程度、権限移譲を進める必要がある」

――ブランド戦略を担う「マーケティング戦略統括オフィス」の役割は。

「事業間の連携を深め、PDCAサイクルを早く回す。化粧品は、無添加というコンセプト、直販で顧客に寄り添い成長してきたが、ブランド育成の視点は強くはなかった。これまではブランドに対する信頼感をコーポレートと製品のどちらに貯めるかという整理もあまりできていなかった」

「キリンは、ブランド戦略やKPI設定で一定のスキームを持つ。ブランドマーケティングの戦略と実行、資源・予算配分、能力開発など全体像を見直し、ファンケル自身も知見を高めていく」

――通販など3つの販売チャネルを統括する「マーケティング推進統括オフィス」の役割は。

「顧客視点のチャネルのすみ分けに課題があった。結果的に売り上げや顧客ロイヤリティの向上につながればよいが、各々が自部門の売上・利益を優先して自社内競合が生じ、とくに直営店がその影響を顕著に受けていた。顧客の購買行動、インバウンド動向の変化を見極め、期中でも機動的に予算配分等をリードする組織が必要だった」

――ファンケルのブランド価値をどのように理解し、価値を高めていくか。

「化粧品はビール、サプリメントは清涼飲料に近いように感じる。ビールの販売は大手数社の寡占。企業ブランドと製品ブランドの連関性が高い。ファンケルの化粧品も無添加に象徴される企業ブランドが効いている。一方の清涼飲料は、『午後の紅茶』の販売メーカーがどこかということはあまり意識されていない。サプリメントも『えんきん』や『カロリミット』など製品ブランドが効いている。まず機能から入っている点で清涼飲料に近い印象だ。製品ブランドの認知は高く、当面はこれを磨くが、『byファンケル』という認知も大切にしたい」

ブランドコミュニケーションに課題

――ファンケルブランドの存在感は十分ある。何が不足しているのか。

「よい製品を作っているが、ブランド価値、イメージを十分伝えきれておらず、コミュニケーションに課題があると感じている。無添加でイメージを確立してから20年以上経つ。顧客調査でもブランド・製品の評価は安定しているが、突き抜けたものはない。『肌に優しい』という強みが同質化し、競合に対する優位性もなくなっている。加えて、化粧品業界は選択肢が多く、最近は韓国・中国コスメの台頭もあり、群雄割拠の市場だ。当社の主要顧客も高齢化が進み、新しい顧客層を開拓しきれていない。しっかりターゲットを定め、認知を際立たせる軸を決めなければいけない」

「酒類の営業をしていた頃、飲食店からよく『どうしたら繁盛するか』と相談された。一つは、コアターゲットの解像度を高くすることだ。〝女性中心に〟というところはまず流行らない。〝半径2キロ以内に勤める20代の働く女性〟に絞り、その満足度を追求すると突き抜けた店になる。さまざまな項目で平均点をとってもそれでは手に取る動機にはならない。アンラーニングな問いを続け、強みを磨き、下期に変えられる準備を進めている」

「次のチャレンジ必要な時」

――マーケティングにおいて、ファンケルは機能的価値の訴求は強いが、「情緒的価値」の訴求が弱いとの見解を示している。

「家電製品は、機能差があり、同じ機能ならデザインを含めたブランド力で差別化を図る。一方、酒類・飲料で難しいのは、機能差があまりないことだ。機能差がないものを売る時に必要なのが商品・サービス、企業への信頼や愛着度(NPS)など情緒的価値であり、キリングループにノウハウがある。言い換えればブランド力だ。ファンケルは無添加という機能差があり、それがブランド力になっていた。結果的に機能的価値で成長してきたといえる。言われるようにブランド力は十分だが、今のうちにテコ入れすれば、10年後も輝くブランドになる。無添加でポジションを築いたファンケルも当時の顧客は50代、そろそろ次のチャレンジが必要だろう」

――ブランドの見せ方も大きく変わるのか。

「結論からいえば、現時点では分からない。企業ブランドと製品ブランドは支援と貢献の関係にある。製品の販売にひもづき企業ブランドが向上するのが『貢献』、ファンケルだからこのサプリを買うというのが『支援』になる。ブランド価値を企業・製品のどちらに貯めるのがよいか、相関の解析と仮説の検討を進めている。これまでも議論はあったが、どのタイミングで企業ブランドの向上を仕掛けるか、事業と広告が分断され、戦略的に動けていなかった。整理を含め全体戦略をデザインし直す」

――販売チャネルの役割分担は。

「本来はブランドをどういう状態にするかを念頭に置くが、インリスト中心に顧客を想定する組織風土がある。通販は今も重要な屋台骨で、日本でいち早く置き配を始めた会社でもある。だが、顧客はインリストだけではない。外部ECの比率向上など購買行動の変化、ターゲットを見極めた上でマルチチャネルの強みをどう生かすか、マインドセットを変える議論を今年2月から先行して始めている。5年後、10年後に通販が重要なチャネルか、過去の成功事例に対するアンラーニングの問いを続けている」

「パーソナルワン」象徴的商品に

――オーダーメイドサプリ「パーソナルワン」を象徴的商品として打ち出す。発売から5年経つが、製品の存在感は弱い。

「確かにインパクトのある事業規模には成長していない。ファンケルの技術力や先進性、サプリメントに対する知見や造詣の深さを象徴する製品になり得るが知られていない。今後、マーケティングは、パーソナル化が進むのは間違いない。その中で、尿検査や問診、生活習慣の傾向から10億通りのパターンを提案してくれる製品は非常に先進的だ。マス展開には向かないが、健康意識の高い層にアプローチしていきたい」

――抗老化に働きかける新製品への期待は。

「研究・商品発表後の報道の反響からも期待値は高い。独自の製法に強みがあり、将来的により強固な機能性表示も目指す。ただ、機能的価値をうまく伝えきれていない点は、キリングループのノウハウを活用したい」

売上高1330億円へ

まずは、国内の基盤を固める。国内売上高は23年度比約180億円増の1182億円を計画。化粧品は、年平均約6%の成長(海外を含む)を計画する。強みを持つスキンケアは、年代別のブランド展開を変え、「肌不調」というブランドの提供価値を明確化して、各世代にアプローチする。スペシャルケア品やメイク品のクロスセルも強化。キッズや男性など新領域も開拓する。アテニアは、30代、50代へのアプローチを強化するほか、販売チャネルを拡大する。

健康食品は、国内で年平均約6%の成長を目指す。「個別の悩みケア」で40~50代女性を中心に顧客基盤を築いてきた。今後は、「日常の健康対策」など習慣化しやすい製品を中心に、単品に依存しない商品ポートフォリオを構築。年間購入額・継続率が高いプレシニア層(55~64歳)の開拓を進める。一環で、今年4月に、抗老化ケアの大型製品を発売した。

今期(25年12月期)の重点課題に「ブランドマーケティングカンパニーへの変革」を掲げる。化粧品・健食の各事業部門等を統括する「マーケティング戦略統括オフィス」、通販・店舗・流通の各販売チャネルを統括する「マーケティング推進統括オフィス」を新設。昨年、キリンビバレッジで「生茶」のブランド価値向上を目的にリニューアルを手がけた人物をマーケティング統括部門の責任者に据え、キリングループが持つブランド戦略のノウハウを投入する。三橋社長は、ファンケルはマーケティングにおいて、「機能的価値」の訴求に強みがあるが、顧客に動機づけする「情緒的価値」の発信が弱いとみている。

国内事業で稼ぎ出したキャッシュは、海外投資に回す。海外売上高は同約40億円増の147億円を計画する。中国・ASEANを中心に展開。ファンケル化粧品は、戦略の再構築を進める。健食は、年平均16%の成長を計画する。中国向け一般貿易をはじめ、今期に高級スーパー、薬局に販路を広げる。

キリンホールディングスのヘルスサイエンス事業は、30年に3000億円の売り上げ収益、300億円超の事業利益を計画している。ファンケルは中心的役割を果たし、事業を酒類に続く収益の柱に育てる。